작가 김초엽은 한국 문단에 특이한 존재다. 이과생을 두 종류로 나눌 수 있다면 문학적 감수성이 높은 사람과 그렇지 않은 사람으로 나눌 수도 있을 것이다. 김초엽은 문학적 감수성이 높은 측을 대표하는 이과 출신이다

김초엽 프로필

작가 김초엽은 1993년생으로 포스텍 화학과를 졸업하고 동 대학원에서 생화학 석사 학위를 받았다. 작가로서는 특이한 이력에 해당한다. 그의 작품 곳곳에는 이러한 전공 내력이 곳곳에 스며 있다.

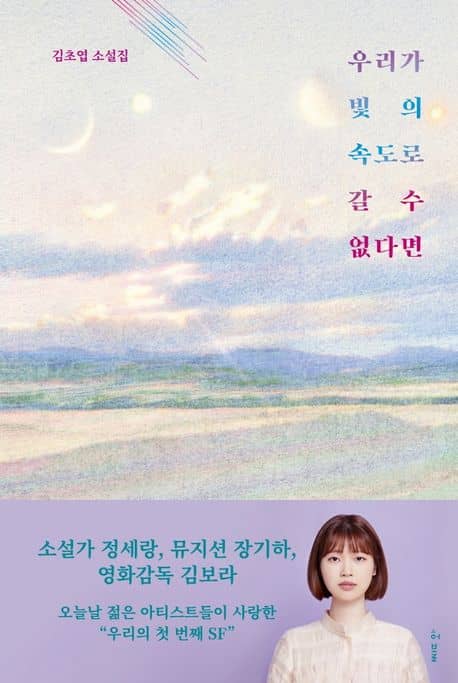

작가는 2017년, 「관내분실」과 「우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면」으로 제2회 한국과학문학상 중단편 대상과 가작을 수상하며 이름을 알렸고, 2019년에는 민음사의 제43회 ‘오늘의작가상’을 수상했다.

우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면 줄거리

김초엽의 <우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면>(2019)에는 작가가 그간 여러 지면에 실었던 일곱 편의 작품, ‘순례자들은 왜 돌아오지 않는가’, ‘스펙트럼’, ‘공생 가설’, ‘우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면’, ‘감정의 물성’, ‘관내분실’, ‘나의 우주 영웅’ 등 7편을 묶었다.

작품에 실린 단편 하나하나가 고른 문장력이 돋보였다. SF적 상상력의 지평은 넓었고 타자를 바라보는 시선이 깊었다. 책을 읽어면서 작가가 만약 물리학을 전공했다면 어땠을까라는 생각도 잠시 했다. 특히, 첫 편 ‘순례자들은 왜 돌아오지 않는가’와 ‘스펙트럼’이 SF적 감수성을 자극했다.

스펙트럼은 그림으로 기록을 남기는 행성에 대한 이야기이다. 색채에 대한 서술은 밀도가 높고 세밀했다. 읽는 동안 낯선 우주의 풍경이 말을 걸어오는 듯한 착시를 불러일으키기도 했다.

주인공 루이의 존재는 특이했다. 루이는 짧은 생을 살아가고 뒤이어 온 또 다른 루이가 앞선 루이의 생과 세계관을 승계하는 식이다. 유전자 복제라고나 할까? 낯선 행성에서 그러한 생명을 바라다보는 인간 존재의 심성이 와 닿았다.

세 번째 루이는 이전의 루이들처럼 그림을 그렸고 희진을 상냥하고 다정하게 대했다. 세 번째 루이도 다른 무리인들보다 몸집이 작았고 팔이 두 개뿐이었다. 그리고 그는 이전의 루이들보다 더 짧은 시간을 살다 죽었다.

-「스펙트럼」 중에서

이러한 문장을 읽을 때면 어쩔 수 없이 우리네 인생을 떠올린다. 길고 짧음만이 다를 뿐 인간 역시 루이와 같은 삶을 살아가는 것이 아닐까. 현재까지의 모든 생명체는 DNA를 복제한다는 된다는 것 외에 어떤 의미를 가질 수 있을까, 라는 의문 말이다.

이 소설집 제목처럼 우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면 우리는 무엇을 할 수 있을까? 인생은 불교에서 말하는 것처럼 ‘고통의 바다(苦海)’일 뿐이고 쇼펜하우어의 말처럼 인생은 고통의 연속에 지나지 않는 것일까? 욕망이 있기 때문에 고통스럽고, 그것을 벗어나고자 욕망을 제어하면 공허감에 시달려 더한 고통에 빠지게 될 것이란 이야기이다.

인간이라면 가질 수밖에 없는 이 무기력하고 우울한 감정에 대하여 작가는 「감정의 물성」에서 이렇게 서술한다.

“나는 내 우울을 쓰다듬고 손 위에 두기를 원해. 그게 찍어 맛볼 수 있고 단단히 만져지는 것이었으면 좋겠어.”

보현은 우울체를 손으로 한번 쥐었다가 탁자에 놓았다. 우울체는 단단하고 푸르며 묘한 향기가 나는, 부드러운 질감을 가진, 동그랗고 작은 물체였다. -「감정의 물성」 중에서

이 단편은 우리의 모든 감정을, 우울이라는 감정마저도 보고 냄새 맡고 만질 수 있다면 어떻게 될까? 우울이라는 감정조차 사실은 단단하면서도 부드러운 질감을 가진 물성은 아닐까, 이런 생각을 하게 만든다. 그러면 우리가 좀 더 편안해 질 수 있을까, 라는 생각.

반면, 빛의 속도로 갈 수 없다면 도달할 수 없는 행성에 가고자 하는 할머니 과학자의 이야기는 희망을 이야기한다. 소설 속 주인공들의 여정은 실패할 수도 있고 성공할 수도 있을 것이다. 그럼에도 그들의 도전은 꺾이지 않고 계속될 것이라는 생각된다.

김초엽의 소설들에서는 그의 이름처럼 풀잎 같은 것이 느껴진다. 모든 생명체는 언제가 시들어 사라져버릴 운명이지만 그럼에도 무언가를 느끼고 생각하고 희망하게 만드는, 묘한 감성의 풀잎들이 자라는 풀밭 같다.

첫 소설집 이후 작가는 소설집 『방금 떠나온 세계』와 『행성어 서점』, 장편소설 『지구 끝의 온실』, 중편소설 『므레모사』, 논픽션 『사이보그가 되다』(공저), 에세이 『책과 우연들』 등을 펴냈다.

대학원 시절 작가의 별명은 초롱이었다고 한다. 작가로서도 초롱이가 될 것 같다. 사회적 약자를 향한 작가의 시선은 더 깊어지고 단단해질 것이란 예감이 든다.

답글 남기기