추리소설에 관심이 있는 사람이라면 이름쯤은 들어봤을 법한 브라운 신부 시리즈. 작가는 신학적 저술로도 유명한 G.K.체스터튼이다. 솔직히 나는 체스터튼은 신학 쪽 글로 처음 접했다. 그가 브라운 신부도 썼다는 건 나중에야 안 사실이다.

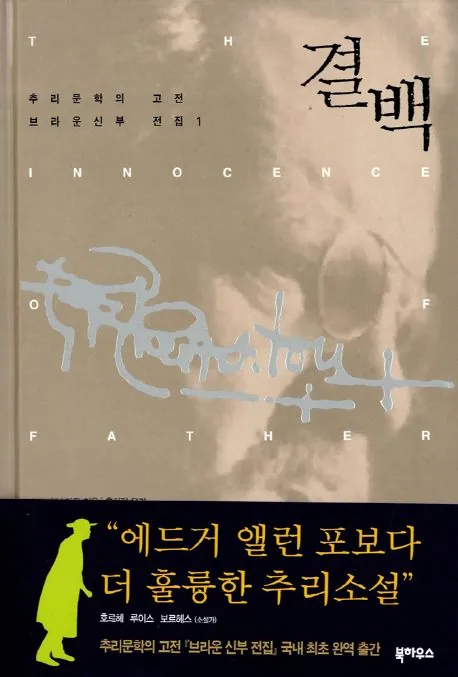

에드거 앨런 포보다 더 훌륭한 추리소설, 이라고 되어있는데 현대의 독자 입장에서는 묘한 선전문구다. 애드거 앨런 포가 추리소설이란 장르를 시작했다, 라는 이야기는 그렇게 친숙한 이야기도 아니라 왜 갑자기 포? 라는 생각이 든다. 제일 이해하기 쉬운 예는 셜록 홈즈겠지만 감히 셜록 홈즈와 비교할 수는 없다고 생각한걸까. 아니면 오히려 반대였던 걸까.

어느 쪽이건 확실히 브라운 신부 시리즈는 셜록 홈즈 시리즈와는 거리가 있다. 어느 것이 더 좋고 나쁘다기보다는 추리소설로써 추구하는 바가 다르다는 의미로. 물론 어느 하나가 논리적 구성이 더 뛰어나다던가 하는 이야기도 아니다. 오히려 치밀한 논리성보다는 기발한 트릭을 중시하는 면에서는 둘이 닮았다고도 생각된다.

둘의 결정적인 차이는 탐정이 진상을 발견하는 방식에 있다.

홈즈의 가장 인상적인 능력 중 하나가 현장에 떨어진 담뱃재만 보고도 어떤 담배에서 나온 것이 알아차리는 것이다. 홈즈의 사건수사 방식은 물성을 중시하며 물리적 존재로써의 범인이 범행을 벌일 경우 남길 수 밖에 없는 단서로부터 범인의 물리적 상을 구축해나간다. 철저한 이성중시를 표방하는 홈즈의 신조는 ‘나는 절대 추측을 하지 않네’라는 대사에서도 드러난다.

반면 브라운 신부의 경우, 추리과정에 들어갔을 때의 묘사를 보면 ‘공상적인 눈’을 하고 있다거나 상상의 나래를 펼친다거나 등 보다보면 멍하다못해 맹해보인다는 느낌마저 들 정도다. 물론 브라운 신부가 논리에 기반하지 않은 사고를 하는 건 아니다. 그건 이 단편집의 첫 편에서도 확실히 언급된다. 하지만 브라운 신부의 사고의 출발점은 홈즈와 같은 물성이라기보단 신앙이다.

어떻게 신앙이 추리의 시발점이 될 수 있을까? 기독교 신앙에 따르면 이 세상 전부는 신이 만들어낸 것이다. 따라서 세상 모든 것에서는 신의 조화와 질서가 깃들어있다. 그렇기에 그 질서에 어긋남이 있다면 외적인, 사악한 의도가 원인일 수 있다. 물론 이런 프레임으로 브라운 신부 시리즈 단편들을 전부 설명할 수 있는 건 아니겠지만…

어쨌든 체스터튼은 추리소설의 형식으로 신학소설을 쓰고 있다고 느꼈다. 그래서 읽다보면 신학소설이 주는 묘한 고양감을 느낄 수 있다.

체스터튼의 미술평론가라는 전적 덕분인지 브라운 신부 시리즈는 풍경묘사를 비롯한 무대배치도 인상적이다. 브라운 신부 일행이 사건 무대로 진입할 때 즈음이면 이 곳과는 다른 법칙으로 세워진 듯한 이경의 풍경에 들어온 듯한 착각에 빠지게 된다. 무대배치에도 나름 공을 들이는 편인데, 소설을 아우르는 주제를 인상적인 대사가 아니라 인상적인 장면 하나로 전해버리는 느낌이다. 메르헨한 풍경묘사와 합쳐지면 하나의 인형극을 관람하는 기분이 들어서 애니메이션으로 만들어도 재미있지 않을까 라는 생각이 든다. 신학적 추리소설이란 장르의 시초격으로써 확실히 고전이란 생각이 든다.

다만 본격추리적인 것에 대한 기대는 접어두는 게 좋을 성 싶다. 기발한 트릭이나 기발한 추리같은 돌출된 면을 강조해서 읽은 뒤에도 흥분이 가시지 않게 만드는 작품은 아니다(사실 그런 작품은 본격추리 중에서도 흔하진 않지만). 오히려 브라운 신부는 읽고나면 멍하니 아름다운 풍경이나 꿈을 곱씹을 때의 기분이 든다.

댓글